お子さんの英検受験をサポート中の保護者のみなさん、こんにちは!

小学生の我が子を2年間で英検3級→準1級まで一発合格に導いた、子どもの英検受験応援ママのれるねです。

英検の合格に向けて日々勉強を頑張っている子ども、親として可能な限り応援してあげたいですよね。

「敵を知り己を知れば百戦あやうからず(敵のことを知り、自分のことを知れば、どんな戦いでも負けることはない)」は孫子の兵法に出てくる有名な言葉です。

これは英検との戦いにも当てはまります。

英検を知るために最も重要なのが英検の過去問。

英検の問題形式をしっかり確認し(敵を知り)、そこでの自分の弱点を把握する(己を知る)。

そしてそれを克服することが、合格という勝利への近道になります!

こちらの記事は

- 初めて子供が英検受験をする保護者

- 英検の過去問をどのように活用したらいいのか知りたい人

- 英検の過去問の効果的な活用法を知りたい人

に役立つ内容となっています。

英検過去問の効果的な活用法について知りたい方は、目次の「敵を知り己を知る」ための英検過去問活用法からご覧ください。

特に小学生が英検を初めて受験する場合には、これが人生初の検定試験ということもありますよね。

勉強に関すること以外の準備についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

英検は試験形式に慣れておくことで、実力を100%発揮できるようになります。

英検の過去問を徹底的に活用して、英検合格を勝ち取りましょう!

英検の過去問を使っての事前準備

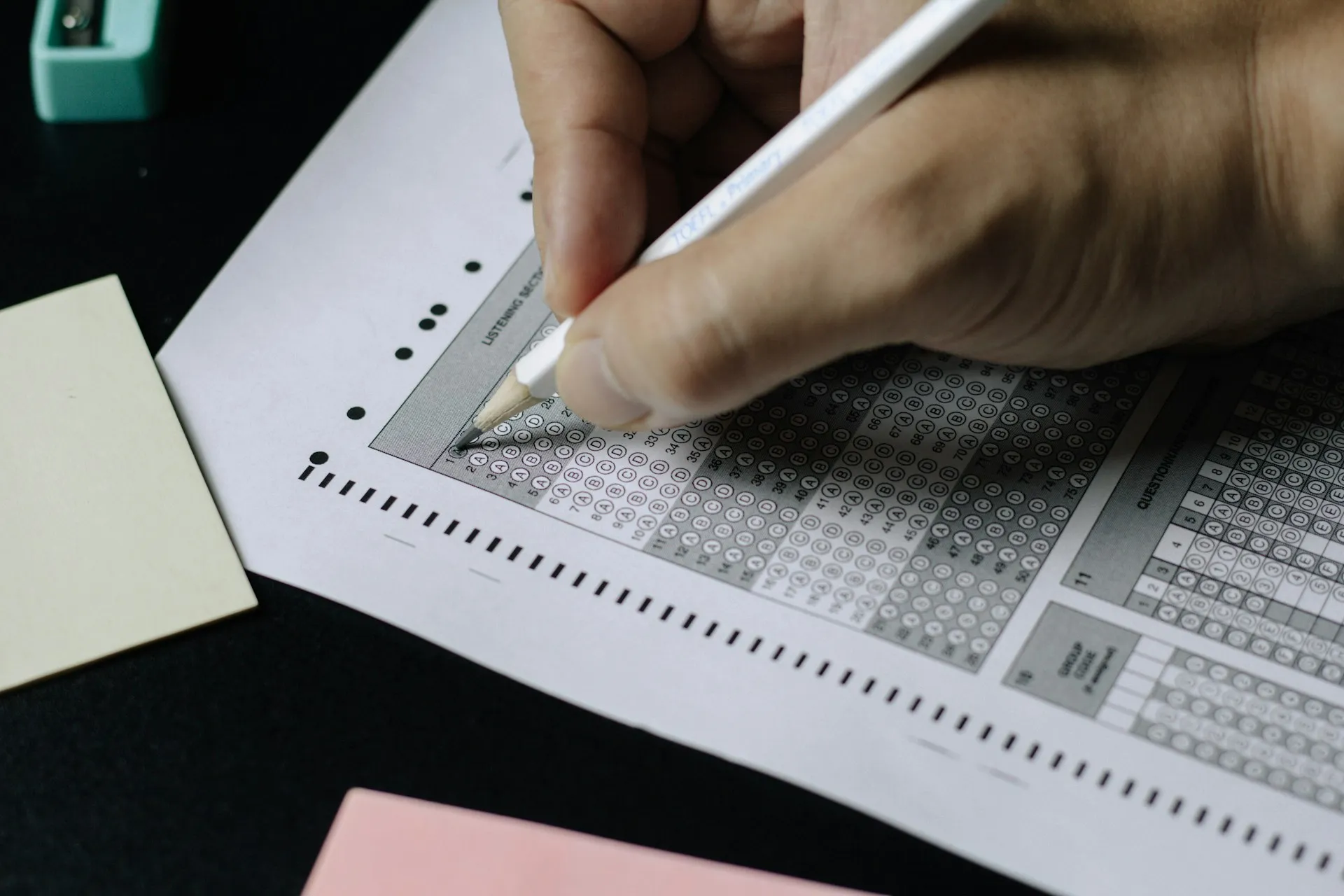

英検では解答用紙にマークシートを使用します。

お子さんが小さい場合には、マークシート方式の試験は初めてという子もいるでしょう。

マークシートの使い方は難しくありませんが、初めてだと戸惑うことがあるかもしれません。

過去問の問題に取り掛かる前に、まずは解答用紙の使い方を説明してあげましょう。

英検の解答用マークシートを塗る練習

まずはじめに、受験者が子供の場合は解答用紙のマークシートを塗る練習をするのがおすすめです。

英検各級の解答用紙のサンプルが英検公式サイトにあるので、ダウンロード&プリントアウトして使うことができます。

英検の解答用紙はコチラ→https://www.eiken.or.jp/eiken/schedule/answer-sheets/

マークシートを素早く正確に塗りつぶすのにも慣れが必要です。

手際よくはみ出さずに塗れるよう練習しましょう。

英検が推奨する鉛筆の硬度はHB。

小学校低学年だと2Bくらいが主流なので、小さなお子さんにはかなり硬く感じられると思います。

いつもとは勝手が違うので、感覚がつかめるまで練習します。

うちの子はHBだと硬すぎて塗りにくいとのことで、自己責任でBの鉛筆を使っています

とりあえず、我が家の場合はBでこれまで(5級〜準1級)は問題なく採点されてきています。

今後も必ず大丈夫とは言い切れませんが、参考までに。

ちなみにですが、コクヨの「鉛筆シャープ」という鉛筆感覚で使えるシャープペンは小学生におすすめです。

鉛筆感覚で持てるけれども、シャープなので押すと芯が出てきて、削る手間がなくてかなり便利。

太めの芯で子供の筆圧でも折れにくいですよ。

上手に塗れるようなったら、消しゴムで消す練習も忘れずに。

子供にとっては細かい作業になります。

間違えたところだけを上手に消せるようにしておきましょう。

別のところまで誤って消してしまった場合の塗り直しにも対応できるように練習しておきます。

小学生の英検受験におすすめの筆記用具はこちらの記事で詳しく紹介しています。

お子さんの年齢や受験級に合わせて適切な筆記具を選ぶ参考にどうぞ。

英検の解答用紙の使い方を説明

マークシートが上手に塗れるようになったら、次は解答用紙の使い方を子供に教えます。

英検の公式サイトで過去問がダウンロードできるので、プリントアウトして使ってください。

英検の過去問はコチラ→https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/

- 過去問と解答用紙をプリントアウトして準備

- 「この問題の答えは解答用紙のココを塗るよ」と、問題冊子の番号と解答用紙の番号が対応していることを具体的に子供に示す

- 問題を適当に選び、「この問題の答えは解答用紙のどこを塗るの?」と子供にクイズを出して理解を確認

の3ステップで、子供が解答用紙の使い方を確実にマスターできるようにします。

1番から順当に解答していけば通常は問題ないのですが、途中で解答番号がずれてしまった時には修正が必要になります。

なので解答用紙の使い方は子供自身がしっかり理解できるようにしておきましょう。

ここまでできたら、次はいよいよ問題に取り組みます。

「敵を知り己を知る」ための英検過去問活用法

ここからは過去問と解答用紙を使って実際に問題を解いていきます。

これまで蓄えてきた英語の知識を英検で実際に使えるようカスタマイズするために、事前に必ず過去問は解いてからいきましょう!

英検の公式サイトで過去問が3回分無料でダウンロードできるので、とりあえずこれだけでもやっていくことをおすすめします。

問題冊子と解答用紙をプリントアウトして準備します(事前準備からの引き続きでもOKです)。

- 英検の解答用紙はコチラ→https://www.eiken.or.jp/eiken/schedule/answer-sheets/

- 英検の過去問はコチラ→https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/

英検過去問、まずは通して解いてみる

過去問を解く時には、実際に時間をはかることが大切です。

本番さながらの緊張感を持って過去問に集中できる環境をととのえましょう。

子供が問題を解いている間はそばにいて、どの問題で苦戦しているかを横目でチェック。

最初は時間内に終わらないかもしれませんが、問題ありません。

時間切れになった後も、引き続き最後まで問題を解かせます。

その際には余分にかかった時間をはかるようにしてください。

最後まで解いた後で答え合わせをします。

そうすることで、次のことが明らかになります:

- すぐに解ける問題形式(早く解ける問題)

- 時間がかかる問題形式(早く解けない問題)

- 得意な問題形式(正解率の高い問題)

- 不得意な問題形式(正解率の低い問題)

英検の過去問を使って苦手分野を確認

すぐに解ける問題、時間がかかる問題、得意な問題、不得意な問題はお子さんによって違いがあります。

素早く解答&正解できるのが理想ですが、そうでない問題形式もあるでしょう。

時間をかければ正解できる問題の場合には、時間をできるだけ短縮するための訓練が必要になります。

例えば、長文の場合には、時間をはかって意識的に早く英文を読む練習が有効です。

文法や単語に関する問題で答えに迷い考え込んでしまうことってありますよね。

子供がそれに時間を費やしてしまっている場合には、迷った時にそこで止まらず、とりあえず答えて先の問題に行くようアドバイスしましょう。

後の方に簡単に正解できる問題がいくつもあるかもしれません。

この場合、先の問題に時間をかけて、後の方の問題に答えられなくなってしまうのはもったいないですよね。

正解できる問題で確実に点数を稼ぐために、まずは全ての問題にチャレンジするよう促してあげてください。

そして、答えに迷った問題には印をつけておくのも戦法の一つです。

最後まで問題をやり終えても時間が余っている場合には、もう一度その問題に戻って解き直してみましょう。

改めて問題に取り組むことで、違う視点からの気づきがあり、意外とすんなり解けることがあります。

制限時間を超えた時間分はどうにかして短縮する必要があります。

問題を早く解けるよう練習するのと同時に、不必要に時間をかけてしまっている部分は削るようにします。

正解率が低い問題は、そもそも単語や文法の知識が不足しているのかもしれません。

単語帳や文法の確認をしましょう。

そしてもちろん、間違えた問題についてはしっかり復習して、同じ誤りを繰り返さないようにすることも重要です。

このような感じで、子供の弱点を把握して、それを克服するような勉強プランをたてます。

大切なことは、

初回の過去問チャレンジで、全然解けなくても、大幅に時間オーバーしていていても大丈夫!

という点です。

どの問題形式についても、訓練次第で正答率は上げられるし時間短縮もできます。

焦らず、着実に苦手分野を克服していきましょう。

英検の過去問を使って問題の時間配分を調整

どうしても苦手な問題形式が残ってしまった場合には、試験で問題ごとに費やす時間を調整するのがオススメです。

受験日が近くなってきた時には、お子さんの特性を見て、点数にできるだけ結びつきそうな時間配分を考えてあげてください。

例えば英検3級の試験で、

- 空所補充(問1&問2)は正答率が高い

- 長文問題(問3)は時間がかかるわりに正解は少ない

- ライティングは時間をかければ良いものが書ける

という子供の場合には、問3の長文問題にかける時間を短縮して、その分をライティングにまわすことで合格率がアップします。

もしくは、解く順番を変更するというのも一つの方法です。

例えば、先ほどの子供の場合には、問1→問2→ライティング→問3という順番にします。

どちらも長文問題はある程度捨てることになるので勇気がいるテクニックですが、合格を勝ち取るために必要であればやむ終えないでしょう。

不得意分野は合格した後で克服すれば良いのです。

子供だけではなかなかできない決断なので、ここは親がしっかりサポートしましょう。

英検の問題冊子に解答をメモする練習

最後に、こちらはおまけのステップです。

英検の過去問を解く時には、英検の問題冊子に解答を記入しておく練習も同時しておきましょう。

合否には直接は関係ありませんが、受験後に自己採点をする際に必要になります。

例えばマークシートを塗った直後に問題用紙にチェックを入れておくとか、その逆でもいいのですが、問題冊子に自分の解答をメモしておくクセをつけておくと良いです。

従来型の英検の場合、筆記試験の翌日には公式解答が出ます。

そこで問題冊子のメモを使って自己採点をすることで、3級以上であれば二次試験にすすめるかどうかを推測することができます。

自己採点で二次試験にすすめそうだと分かれば、面接対策に身が入りますね!

ただし、ライティング問題については問題冊子に解答を書き写す必要はありません。

おそらく時間が足りないと思いますし、ライティングの正確な自己採点はそもそもできません。

最後に試験時間があまった時には、見直し時間に充てるようにしてくださいね。

過去問をもっとやっておきたい人は問題集を

過去問3回分だけではちょっと不安…という人には、過去6回分の英検過去問が収録されている問題集があります。

これだけ問題数があれば、試験の形式にもバッチリ慣れることができますね!

解答用紙も6回分ついてきますし、リスニング音声はアプリで聴けます。

解説も載っているので、分からなかった問題についても理解を深めることができます。

5級〜3級は振り仮名つきなので、小学生の子供にもおすすめです。

まとめ:英検過去問を活用し尽くそう!

英検の申し込みから英検当日までの間にしておくべき準備はいろいろありますが、過去問だけは必ずやってから試験に臨むようにしましょう。

問題形式とテスト時間の感覚に慣れるために、できれば複数回チャレンジがオススメ。

戦略的に過去問を徹底的に活用して、合格を勝ち取りましょう!

この記事がみなさんの参考になれば幸いです。